-フリースタイルで行こう- #21 ヨンクとしてでなくバギーとしてJeepに惹かれる!

#21 ヨンクとしてでなくバギーとしてJeepに惹かれる!

-フリースタイルで行こう-

-フリースタイルで行こう-

#21 ヨンクとしてでなくバギーとしてJeepに惹かれる!

軍用車、四輪駆動車のアイコンとしてお馴染みのJeepですが、幼少期に父親が作ったMPC製のモデルキットのBAJA仕様を通して西海岸的バギーとして刷り込まれた!同様のスタイルでリリースするHot WheelsなどのダイキャスなどによってJeep=HOTなアメリカンなバギーとしてインプットされたのでした!

アメリカ好きになった原点は父親がJeep好きだったこと、ヨンクでなくポップなスタイルがアメリカ的で大好物!

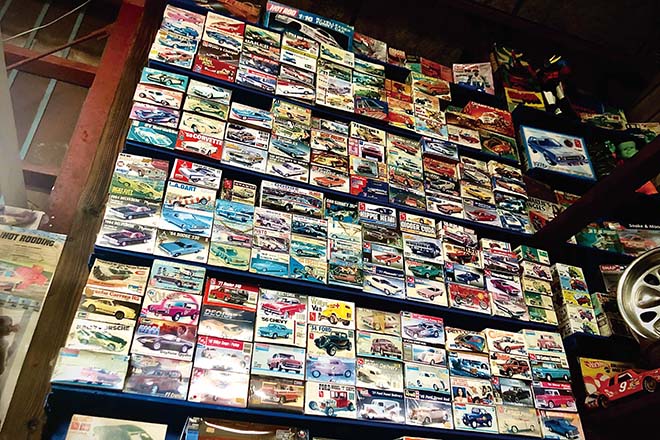

幼少期の環境が、その後の趣味嗜好に影響するという点では、自分の場合は父親の存在がクルマ趣味において大きく影響しているかも。自分の幼少期の時代は、スーパーカーブームであったり、モーターショーも一般的に楽しまれていたりと、今では考えられないほどクルマに対する興味がポピュラーだったのです。そんなわけで、同級生と比べても、自分が特別クルマ好きと感じたことはなかったのですが、とにかく覚えているのが、よそのうちに比べてアメリカのモデルキットが多かったこと。

父親がJeep好きで、自分が生まれる前には三菱製ながら、いわゆる「ローフード」に乗っていたそうな。父親の世代的に、魅力的な舶来品=アメリカ製ということもあり、Jeepはアメリカンで、趣味で組み立てるモデルキットも、日本のタミヤよりも、アメリカのMPC製が多かったのです。そのMPC製のJeepは、軍用車としてではなく、ジープスターやCJ‐5だったりと、ベースモデル自体がいかにもアメリカンだったりしていた。

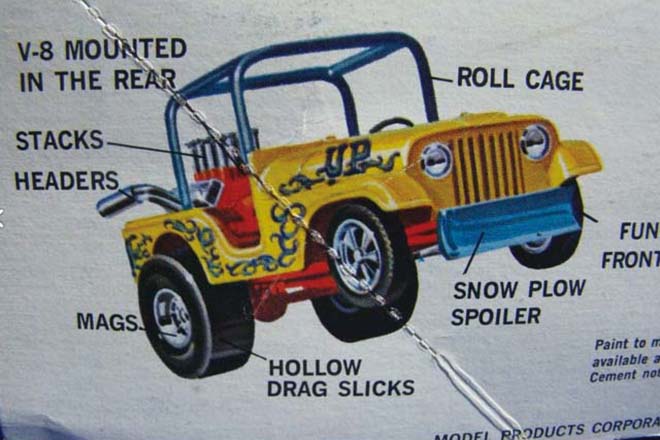

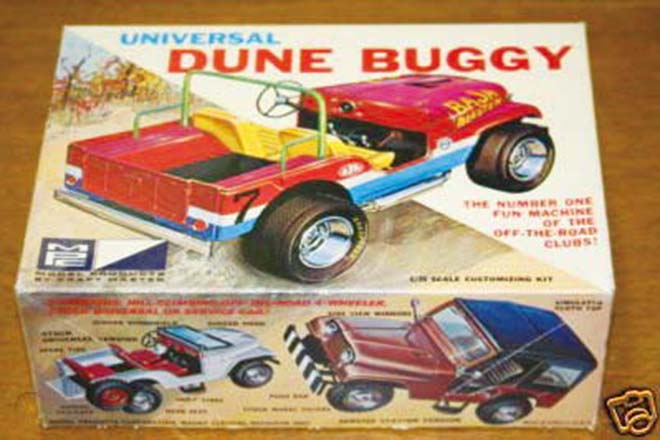

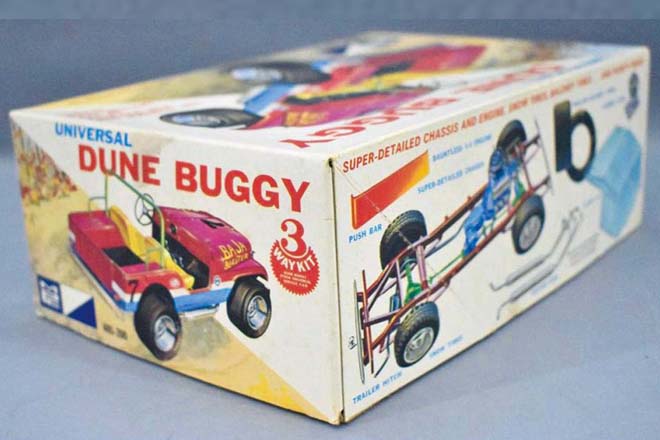

おまけに、当時のアメリカ製キットではお約束となっていた異なるスタイルが3種類楽しめる3in1となっていて、ストック、オフローダーのほかに、カリフォルニアを感じるホットなBaja仕様なんてのもあったのです。最も印象に残っていてお気に入りだったのが、ボックスアートからしてイカしていたMPCのユニバーサルデューンバギー。 CJ‐5をベースにしたバギー仕様が描かれていて、ストックでも組めるといったアプローチ! ドアもフロントガラスも撤去した状態で、クロームのマグホイールとトリコロールなカラーリングがアメリカンでカッコ良いと感じたのでした。

キットだけではBaja仕様がなんたるかは「?」でしたが、地元の神奈川TVでは、アメリカならではのスポーツやモータースポーツの映像が垂れ流しされていました。そのためアメリカのヒットソングをBGMにサーフィンやドラッグレースなどに混じって、後輪から砂埃をあげて砂漠を激走するBaja仕様車の映像を普通に見ることができたため、知らず知らずのうちにその魅力が刷り込まれたのでした。]

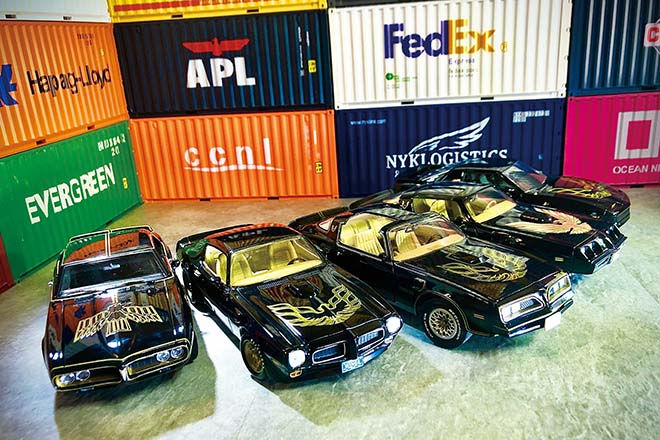

さらには、ホットウィールやアメリカ市場を意識したマッチボックスのスーパーファスト、HOスロットカーを通じてもBaja仕様やストリートカーとしてのJeepの存在を身近に感じることができたのです。免許を取得して、初めての愛車にした73年型カマロでアメリカン8のパフォーマンスの虜となり、それ以降マッスルカーばかりを乗り継いでおりますが、ストリートカーとしての「ジープCJ‐5」は常に気になる存在だったりします。

数年前には父親が最後の愛車として同様のCJ‐5を入手すべく、アメリカでの売り物にツバをつけるところまでいきながら、諸事情でキャンセルしたこともありました。同じような意味で、少し前に自分の愛車としてVWパワーのデューンバギーを追加したことで、屋根もドアもないバギーが意外にも日常使用でも難なく楽しめることを実感。そんなわけで、このバギーを乗り換える時には、CJ‐5のBaja仕様が理想と考えていたりします。

基本的にJeepのデザインが好きなので、以前本誌の取材で試乗したことでJKラングラーのマウンテン仕様の魅力にハマってしまったり。過去の車歴の大半がそうだったように、基本的にMOPARファンという点でもJeepアドバンテージ。往年のMOPARマッスルのハイインパクトカラーに通じるなライムグリーンのJKマウンテンかCJ‐5は常に欲しいクルマリストにランキング!

最近ではクルーキャブのピックアップトラックとしてのグラディエーターなど魅力的なバリエーションがジープに登場したり、ビッグスケールでもスモールスケールのダイキャストにおいてもJeepのラインナップが盛んだったりで、個人的にJeep熱が高まってます!

1/18 GREENLiGHT 1979 Jeep CJ-7 GOLDEN EAGLE

アメリカのミニカーメーカーのグリーンライト社がリリースしたゴールデンイーグル。当初はドラマ「Dukes of Hazzard( 爆発デューク)」のデイジーの愛車の劇中車としてリリース予定だが、大人の事情なのか…しれっと何事もなかったようにボンネットに「DIXIE」のデカールを入れつつも普通のCJ-7 ということで発売されたダイキャストモデル。開閉ギミックはないが、幌&ハーフドアは脱着可能。アメリカンスタイルが眩しいゴールデンイーグルなのです。

1/18 GREENLiGHT 1982 Jeep CJ-7

星条旗カラーのCJ-7もグリーンライトがラインナップ。このジープはドラマ「エアーウルフ」に登場するサンティニ航空の劇中車なのだが、パッケージには何も触れられていないという…。

MPC 1/25 UNIVERSAL DUNE BUGGY

パッケージ同様のBajaスタイルの完成品を物心ついた頃から見ていたので、Jeepのカッコ良さは未だに「Bajaスタイル」だったりします。父親が組み立てたものは紺一色でしたが、ストリート用のバイアスタイヤを組み込んだクロームのマグホイールを装着したルックスがHot Wheels 的でクールなのです。アメリカのキットではお約束のオプションパーツをストックするために空箱を利用しつつ、イカしたボックスアートを複数ディスプレイされていた期間は四半世紀以上だったので、その魅力をキッチリと刷り込まれた次第!

ちなみにそのMPCのプラモデルキットがリリースされたのは1968年。それ以降、Hot WheelsやMatchboxでは、よりHOT ROD的なアプローチのJeepをリリース。今以上にカートイが子供のオモチャとしてメジャーだった当時は、Jeepによる同様のオモチャは無名のメーカーからもちょいちょいリリースされていた。

1/18 GT SPIRIT 2021 Jeep WRANGLER RUBICON 392

GTスピリットから新発売のルビコン392。V8 搭載の最強のラングラーが早くも1/18スケールでモデル化されるなんてウレシイっすねぇ!

1/18 GT SPIRIT?2020 Jeep GLADIATOR RUBICON

フランスに拠点を置くモデルブランド GTスピリットは日本では京商が販売。レジン製プロポーションモデルでギミックはないが超精密。通常カラーのベージュに加えてレッドもあるぞ。

1/18 MODELCAR GROUP?Jeep CJ-7 LAREDO,Renegade,golden eagle

ドイツのミニカーメーカーでるモデルカーグループ(MCG)がリリースしている1/18スケールダイキャストのCJ-7。開閉ギミックやステア機構はないものの、リーズナブルプライスなのがウレシイ。3 つのグレードをラインナップ。

1/18 BoS(Best of Show) 1970 Jeep Jeepster Commando

7スロットグリルのジープ顔のコンバーチブルである「ジープスター」のレジンモデル。ギミックのないプロポーションモデルだが、ジープスターのビッグスケールモデルはこれが唯一。

1/18 ROAD SIGNATURE?1955 WILLYS Jeep STATION WAGON

Jeepがまだウイリス・オーバーランド社だった頃のステーションワゴン。通常のワゴンもあるが、こちらはパネル仕様。開閉ギミックやステア機構のあるダイキャストモデル。

1/18 GREENLiGHT ARTISAN 1980 Jeep CJ-5:CHARLIE'S ANGELS

グリーンライトの劇中車シリーズのARTISAN ブランドよりリリースされている80年型のCJ-5。ドラマ「チャーリーズエンジェル」の劇中車。開閉ギミックはないが、ステア機構があり、ビッグスケールながらリーズナブルプライス。

★石橋秀樹 アメリカンホビーショップ「ホットワイヤー」の店主であり、フリーペーパー「イグナイト」の編集人、そしてアメ車マガジンでもライターを行なうなど、アメリカンカルチャーに関する偉人(変人)である。人生は肩ひじはらずに「フリースタイル」なのが信条。

アメ車マガジン 2022年 3月号掲載

最新記事

2026/02/27

オールドスクールとニュースクールの長所を融合させたのが、KRZのインパラだ。

ローライダーの王道カスタムを施すオールドスクール。それに対しやや新しい車両をベースにするニュースクール。その両者の長所を融合させたのが、KRZのインパラだ。

2026/02/24

【WEDS ADVENTURE MUD VANCE X TYPE S】無骨な6本スポークを配置した『タイプS』

WEDS ADVENTURE

MUD VANCE X TYPE S

2026/02/20

【2022 キャデラック XT4】愛車に求めたのは自分だけの特別感

街中で自分と同じクルマと多く出会うことに、不満を感じていた眞さん。もっと「自分のクルマ」という特別感が欲しい。愛車候補に挙がったクルマはアメ車だが、やっぱり不安も大きかった。そこで奥様の邑奈さんが提案したのが、親戚のおじさんがいるアメ車ショップの訪問だった。